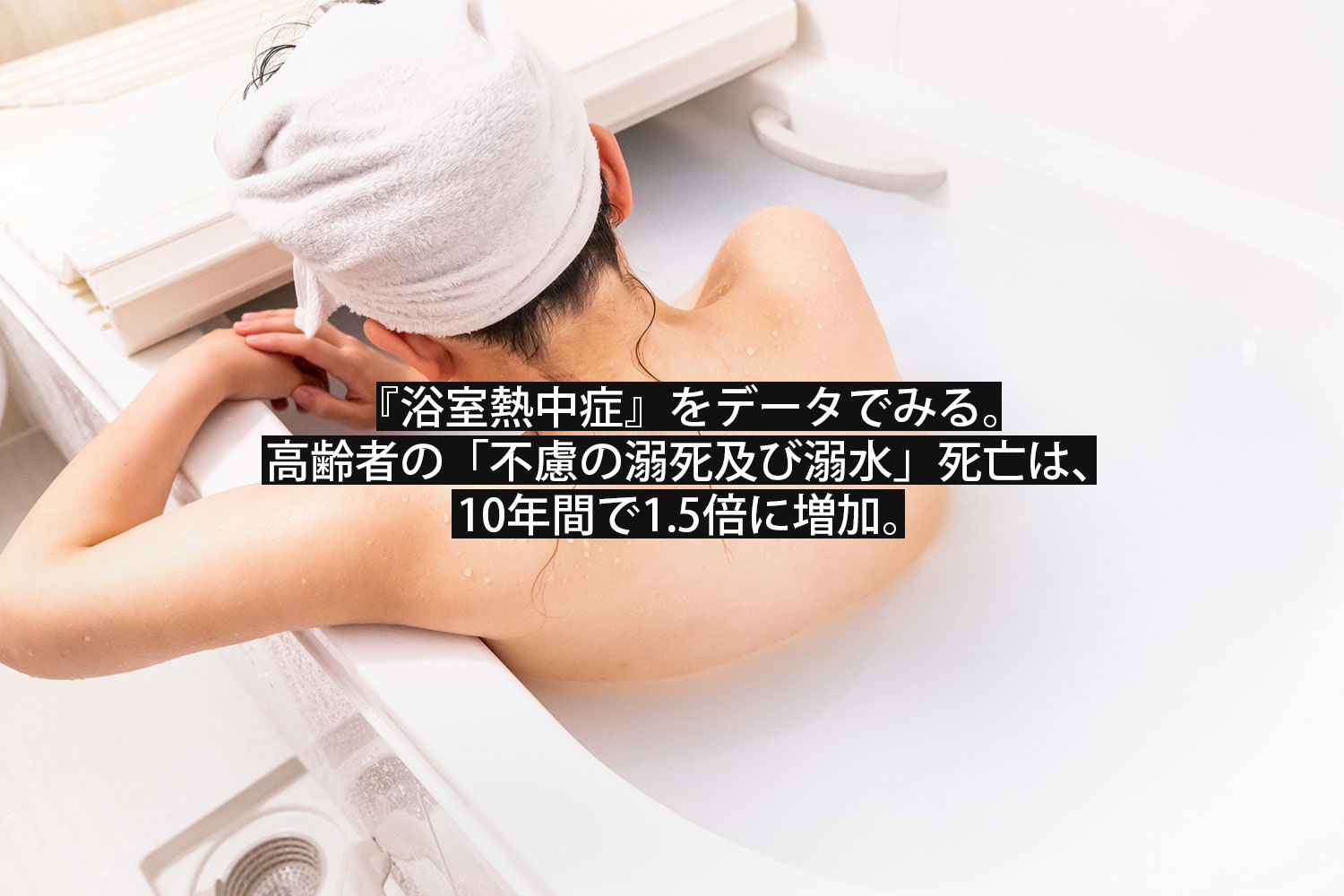

『浴室熱中症』は、10年間で1.5倍に増加。

『浴室熱中症』をしばらく取りあげています。

というのも、『浴室熱中症』のことが流布できていないこと。

また、

『浴室熱中症』が、あまり認知されていないことが残念なので、このブログで取りあげています。

今回は、『浴室熱中症』や「不慮の溺死及び溺水」による死亡がどような状況なのかをデータで見てみたいと思います。

『浴室熱中症』や「不慮の溺死及び溺水」の消費者庁のデータより

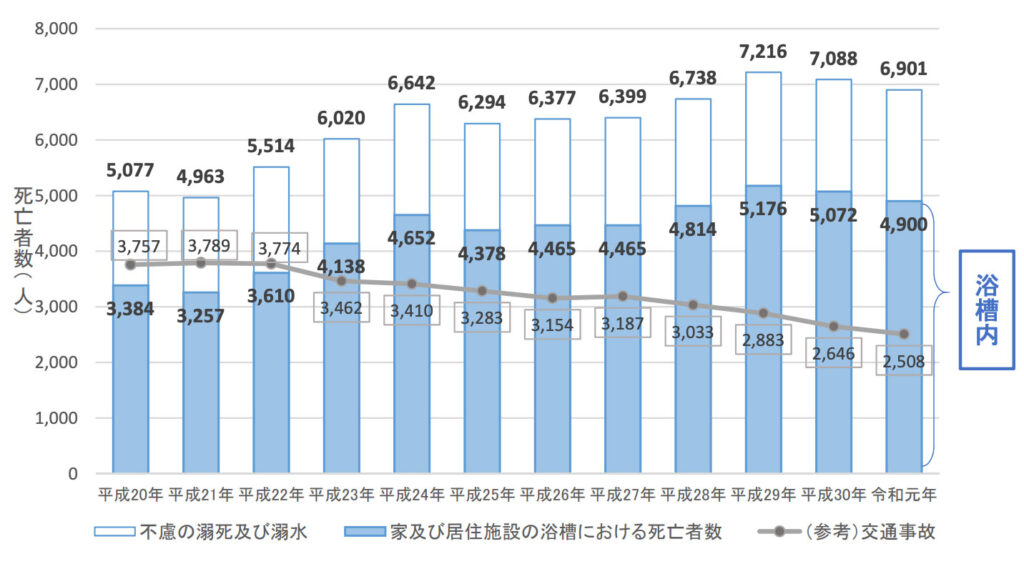

下記のグラフは、消費者庁のデータで『高齢者の「不慮の溺死及び溺水」による死亡者数の年次推移』です。

2008年からのグラフですが、ゆるやかに増加していることが分かります。

年々交通事故は、少なくなっているにもかかわらず浴槽内の溺死が増加しています。

また、、、

浴槽内の溺死のほとんどは、自宅か居住施設というのも問題です。

以前ブログでも繰り返し記事にしていますが、、、

浴室での死亡事故の8割は『浴室熱中症』なのです。

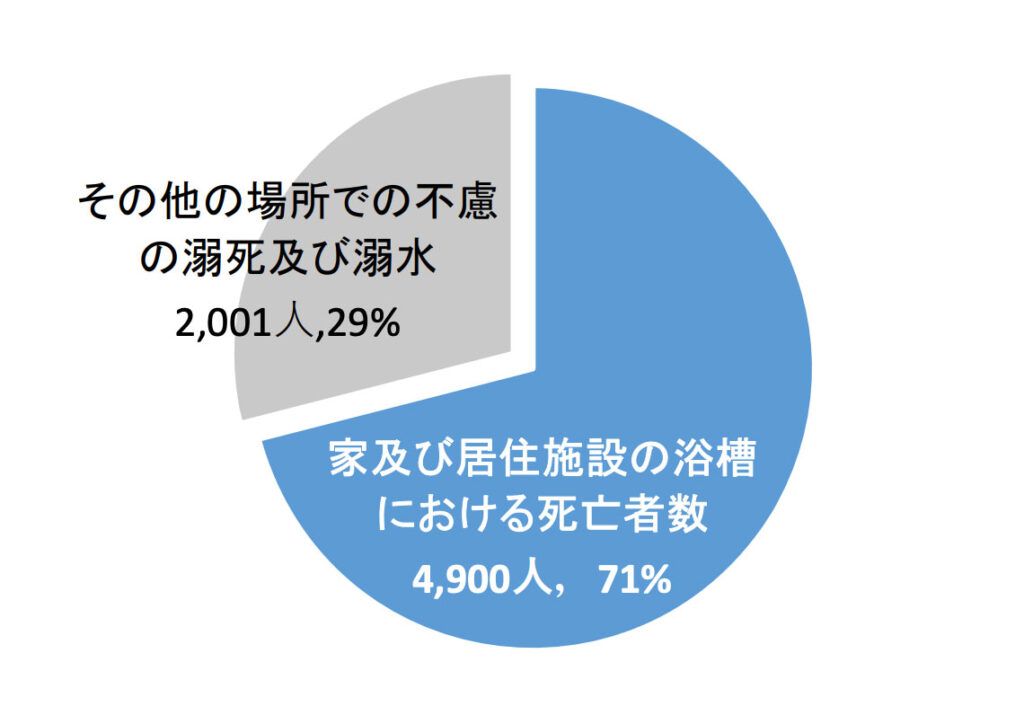

高齢者の家及び居住施設の浴槽における死亡者数は、不慮の溺死事故の 71%

この円グラフは、ご自宅や住んでいる施設での浴室死亡事故の割合です。

浴室死亡者は、4,900名で割合にすると71%にもなります。

高齢者の浴室死亡者数は、71%以上だと推測される

浴室での死亡事故は、予想どおり71%よりも多いことが推測されています。

それは、、、

入浴中の急死の中には、心疾患や脳血管障害等、溺水以外の病死などが死因であると判断される場合もあることから、平成25年度の厚生労働省の研究事業によると、実際に発生している入浴中の事故は更に多いと推定されており、令和元年においても、死亡者は4,900人よりも更に多いと推測されます。

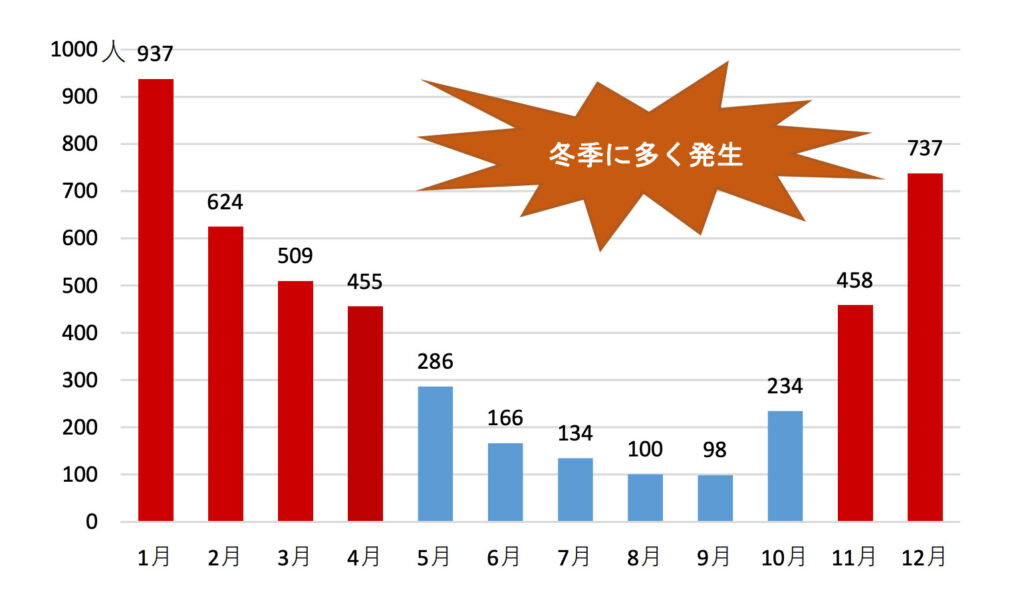

消費者庁:冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください!より

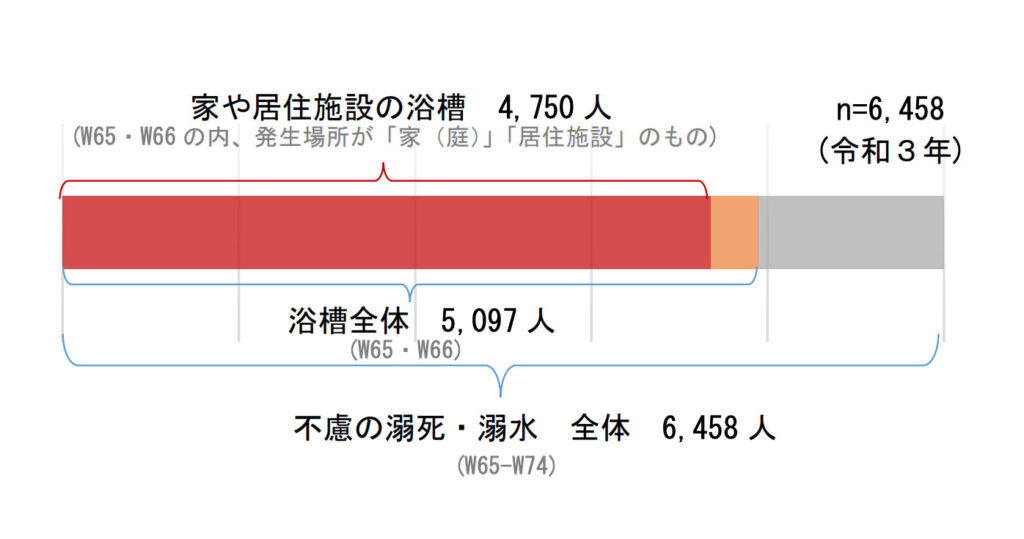

家や居住施設内の浴槽での事故死が、その約9割

消費者庁のデータ:高齢者の事故に関するデータとアドバイス等より

- ※不慮の事故による死因(三桁基本分類)を基に作成

- W65-W74 不慮の溺死及び溺水

- W65 浴槽内での溺死及び溺水

- W66 浴槽への転落による溺死及び溺水

厚生労働省「人口動態調査」によると、65歳以上の「溺死・溺水」の約8割が浴槽での事故ですが、中でも家や居住施設内の浴槽での事故がその約9割を占めています。

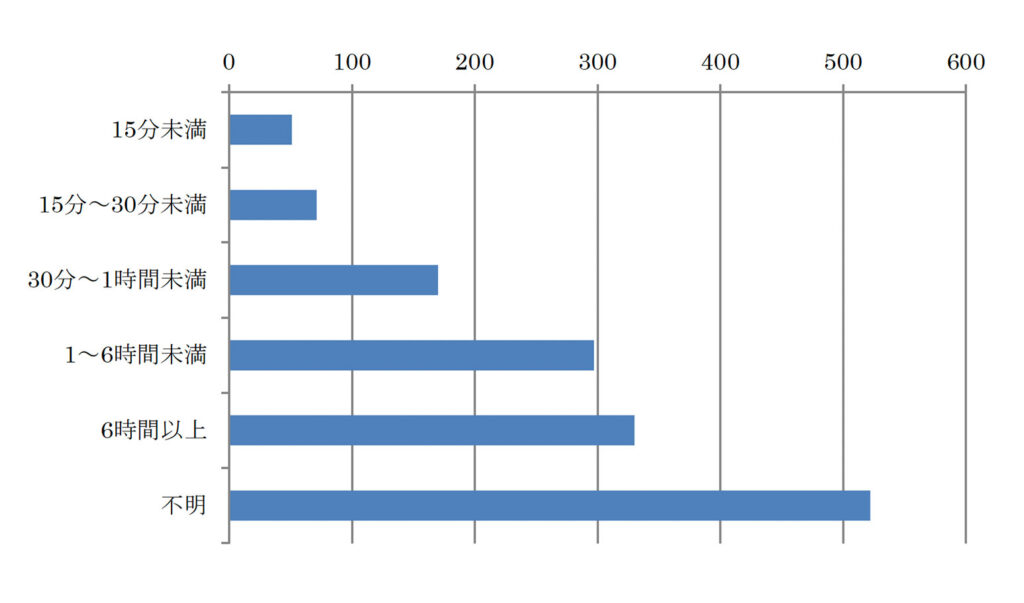

入浴開始から溺没 して

発見されるまでの時間は?

お風呂に入って、溺没するまでの時間はどれくらいなのでしょうか?

日本法医学会: 浴槽内死亡事例の調査 では、以下のような調査結果が出ています。

入浴開始から溺没して発見されるまでの時間

何時間だったのか不明というのが一番多いですが・・・

- 6時間以上が最も多く

- 1時間から6時間未満

- 30分から1時間未満

- 15分から30分未満

- 15分未満

長い時間が過ぎてからの発見が一番多いのが特徴です。

ですから、、、

もし同居人がいて「やたらと入浴時間が長いな?」と感じたら、躊躇せず無事かどうか確認することが大切です

溺没、発見までの経緯は?

浴室での死亡事故死の発見は、どのような経緯なのでしょうか?

日本法医学会: 浴槽内死亡事例の調査 では、、、

- 独居のため、安否確認により知人や警察官などが発見」が最も多く

- 入浴時間が長いため

また、、、

- 独居者は40%

- 家族と同居は58%

- 不明が2%

発見場所は、、、

- 浴槽内:99%

事故の発生場所は、、、

- 自宅浴槽:88%

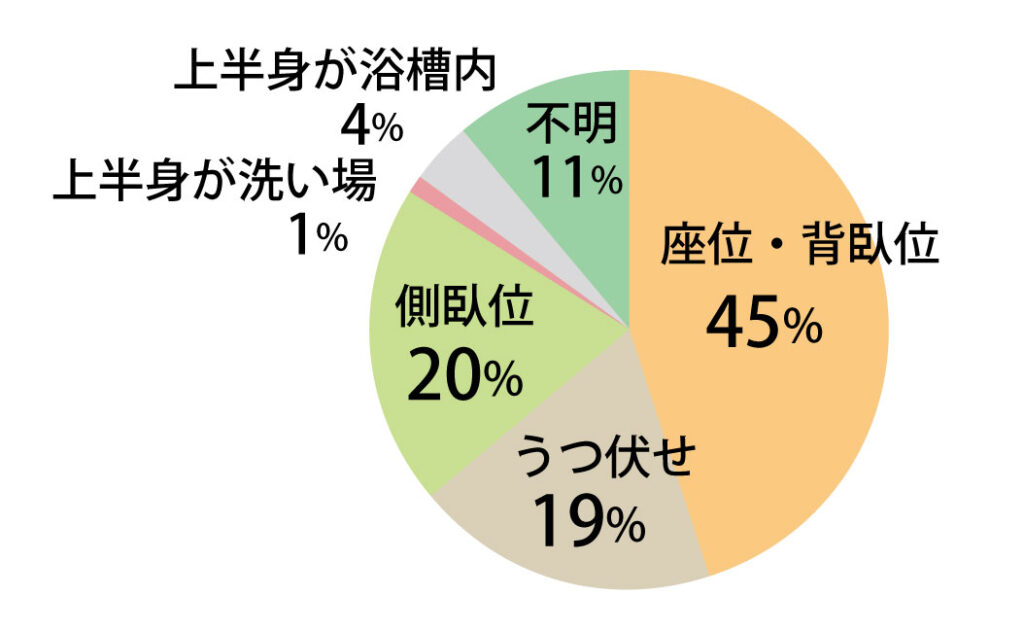

溺没、発見時の姿勢は?

溺没、発見時の姿勢は、どういう状況だったのでしょうか?

鼻口が、水没していたら死亡の確率が高まります。

日本法医学会: 浴槽内死亡事例の調査 では、、、

「鼻口が完全に水没」していた事例が9988例(69%)で大多数だったようです。

また、発見時の姿勢は、、、

- 座位・背臥位が657例で最多

- 側臥位が283例

- うつ伏せが276例

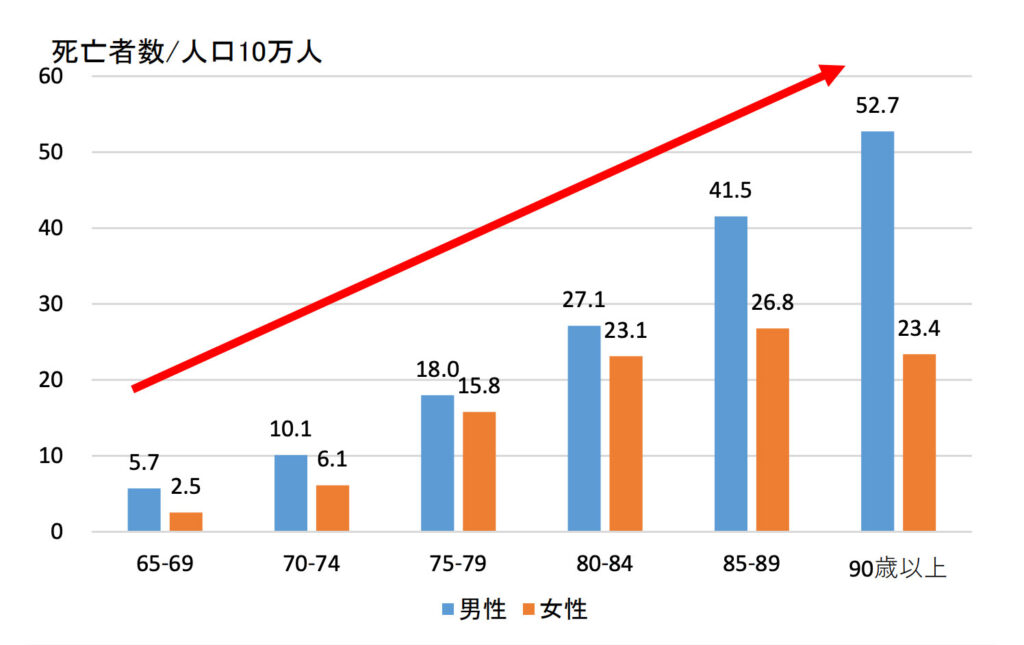

浴室での死亡事故は、年々増加している

以下のグラフは、年齢別に10万人当たりでみた「不慮の溺死及び溺水」死亡者数です。

男女別・年齢別・人口10万人当たりの死亡者数(令和元年)

高齢になればなるほど、『浴室熱中症』で亡くなっているのがわかります。

また、、、

野球監督の野村さんの例ではありませんが、男性が多いのも特徴の一つです

「不慮の溺死及び溺水」事故の事例

消費者庁のデータより

手動による追い炊き式の風呂釜であり、お湯はかなり熱い状態であった。

顔面・前胸部・背部・臀部・大腿部後面にⅡ度の深熱傷があった。

家族が患者を浴槽から救出した。右下肢及び左下肢に熱傷Ⅱ度・熱傷範囲10%あり。背部に熱傷Ⅱ度・熱傷範囲3%あり。

右上腕部及び左上腕部に熱傷Ⅱ度・熱傷範囲1%あり。

浴室熱中症やヒートショックを避ける方法について

浴室死亡事故を減らすには、本人の注意努力も重要ですが、同居人のサポートも重要です。

浴室での死亡事故を減らしましょう。

- 脱衣所や浴室を暖めましょう。

- こまめな水分補給

- 食後すぐの入浴や、飲酒後、服薬後の入浴は避ける

- 同居者に一声掛けて、入浴する

- 湯温は41度以下、湯につかる時間は10分まで

- 温度計やタイマーを活用

もしも、浴室で倒れていたり、溺れていたら

政府広報:交通事故死の約2倍?!冬の入浴中の事故に要注意!より

- 浴槽の栓を抜く。大声で助けを呼び、人を集める。

- 入浴者を浴槽から出せるようであれば救出する。出せないときは、ふたに上半身を乗せるなどして沈まないようにする。

- 直ちに救急車を要請する。

- 浴槽から出せた場合は、両肩をたたきながら声を掛け、反応があるか確認する。反応がない場合は呼吸を確認する。

- 呼吸がない場合には胸骨圧迫を開始し、救急車の到着まで続ける。人工呼吸ができるようであれば、胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を繰り返す。

ではでは。

参考にしたサイト

政府広報:交通事故死の約2倍?!冬の入浴中の事故に要注意!

消費者庁:冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください!

日本法医学会: 浴槽内死亡事例の調査

| あいがとや店主。有限会社グランパティオ代表。グラフィックデザイナー。アートディレクターを経て情報誌「パティオ」を発刊し自然災害や公害問題、健康被害などの問題に目覚める。週末は、もっぱらアウトドアにひたすら勤しむ。 |