サルコペニアになると介護が必要に、その現状は

サルコペニアに陥ると、介護が必要な状態にもなります。

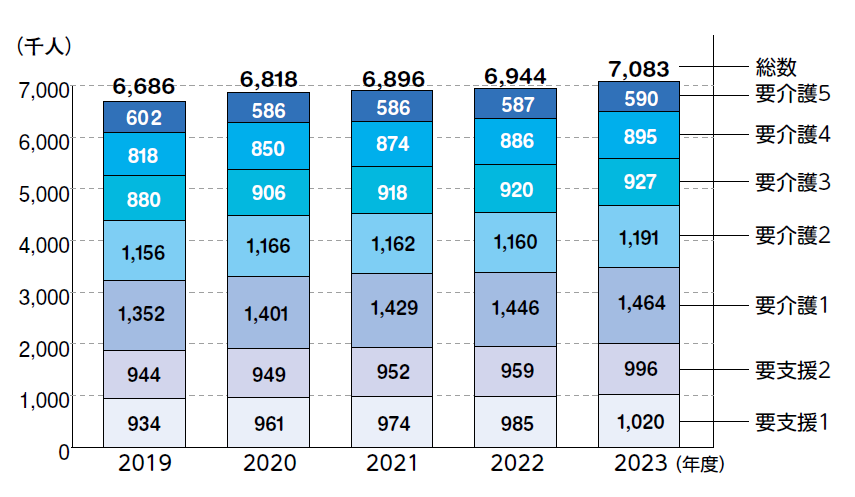

では、介護や支援が必要な人はどれくらいいるのでしょうか?

厚生労働省によると、、、

2023(令和5)年度末の要介護(要支援)認定者数は約708万人となり、前年度に比べ約2.0%増加しています。公的介護保険制度がスタートした2000(平成12)年度の認定者数約256万人と比べると約2.8倍増加しています。

なんと、、、

たった20数年で約2.8倍増加とは驚きです!

平成23年の認定者を要介護度別にみると、、、

- 最も多いのは要介護1の146.4万人

- 次いで要介護2が119.1万人

- 要支援1が102.0万人

- 要支援2が99.6万人

となっています。

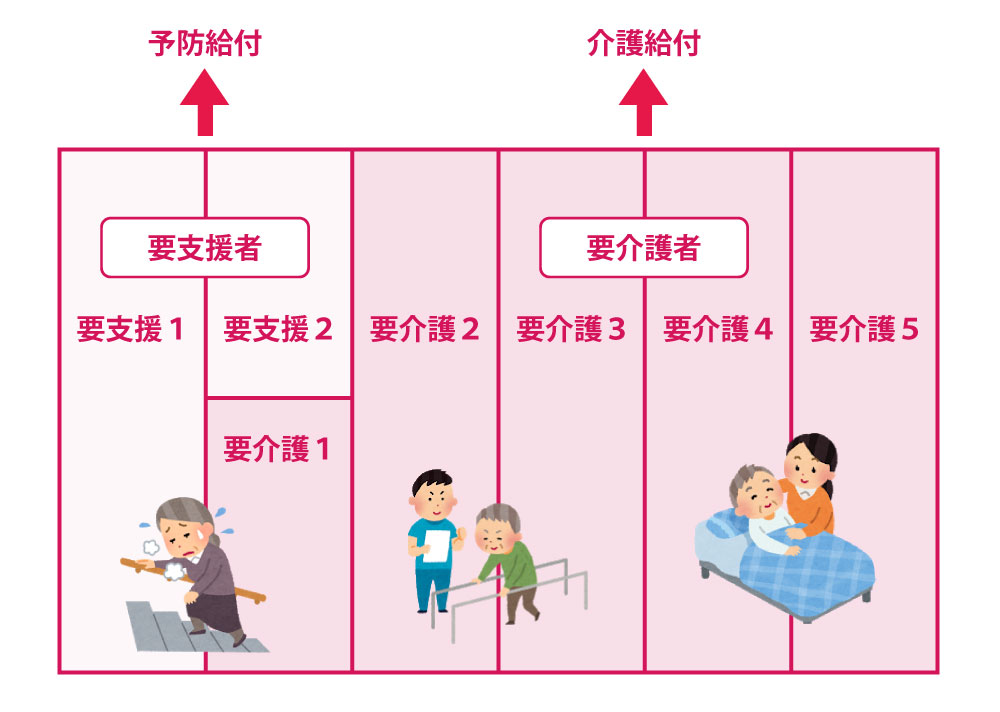

要支援とか要介護の違いとは

以下の図が分かりやすいです。

要支援と要介護には、7段階あります。

要介護は、毎日介助が必要で、深刻になるにつれて5段階

以下は、健康長寿ネットより

| 要支援者 | |

| 要支援者の区分は、要支援1と要支援2があり、身体・精神障害により、6か月にわたり、継続して日常生活の一部に支障がある状態 | |

| 要支援1 | 日常生活動作(食事・排泄・入浴・掃除)の自宅での生活において、基本的な日常生活は一人で行うことが可能だが、手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服薬管理・電話利用)のどれか1つ、一部見守りや介助が必要な人が対象 |

| 要支援2 | 要支援1に加え、下肢筋力低下により、歩行状態が不安定な人。今後日常生活において介護が必要になる可能性のある人が対象 |

| 要介護者 | |

| 要介護者の区分は要介護1、2、3、4、5の5段階があり、身体・精神障害により、6か月にわたり、日常生活動作の一部または全面に介助を必要としている状態 | |

| 要介護1 | 手段的日常生活動作でどれか1つ、毎日介助が必要となる人が対象です。日常生活動作においても、歩行不安定や下肢筋力低下により一部介助が必要な人が対象 |

| 要介護2 | 手段的日常生活動作や日常生活動作の一部に、毎日介助が必要になる人が対象です。日常生活動作を行うことはできるが、認知症の症状がみられており、日常生活にトラブルのある可能性がある人も対象 |

| 要介護3 | 自立歩行が困難な人で、杖・歩行器や車いすを利用している人が対象です。手段的日常生活動作や日常生活動作で、毎日何かの部分でも全面的に介助が必要な人が対象 |

| 要介護4 | 移動には車いすが必要となり、常時介護なしでは、日常生活を送ることができない人が対象です。全面的に介護を行う必要はあるものの、会話が行える状態の人が対象です。胃瘻や点滴で、食事介助の必要性がない人は、全面的な介護が必要でないと判断され、要介護4に該当することがあります。 |

| 要介護5 | ほとんど寝たきりの状態で、意思の伝達が困難で、自力で食事が行えない状態の人が対象です。日常生活すべての面で、常時介護をしていないと生活することが困難な人が対象 |

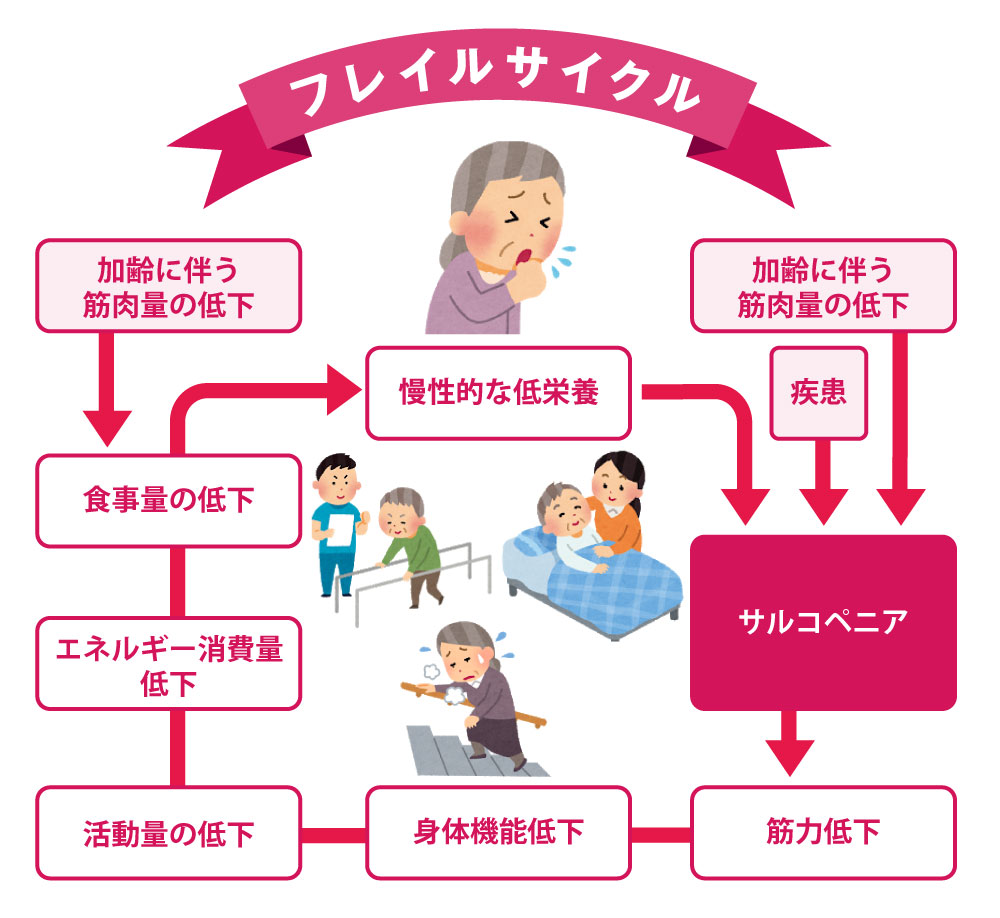

サルコペニアとは、著しい筋力の低下のこと

フレイルとは、虚弱のことをさしますが、、

原因と思われるのはサルコペニアなのです。

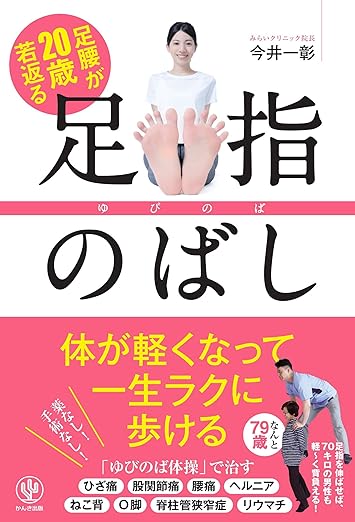

サルコペニアにならないための『足指のばし』とは

以前、以下の記事でも紹介しましたが・・・

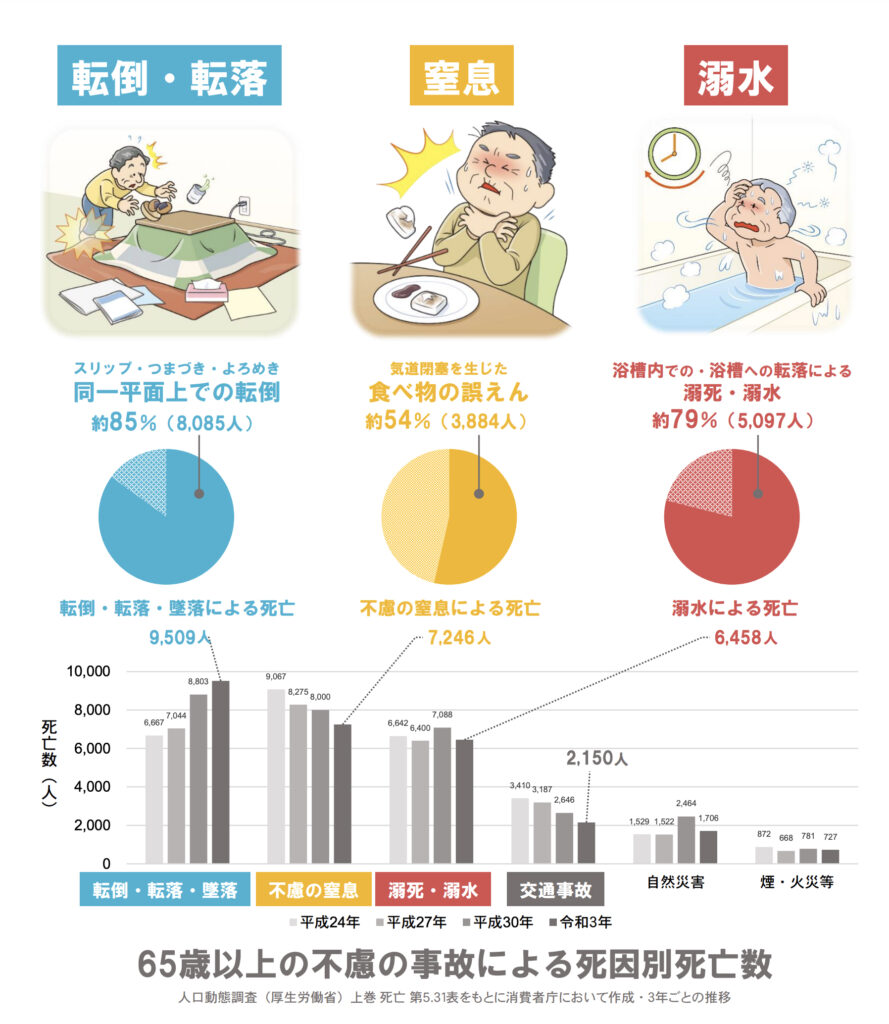

窒息死や溺死が、減少傾向にあるのに比べ転倒・転落死は、増加傾向にあります!

普段の買い物などで転倒して、要支援・要介護になった割合は、25%もある

というデータもあります。

ですから、日頃から転倒しないようにする工夫が必要で、歩く運動をこころがけるとリスクが減ります。

たとえば、、、

- 転倒・転落しないようになる

- 汗をかき、心身ともにリフレッシュ

- 血流がよくなり生活習慣病のリスクが軽減される

- 歩くことで代謝がよくなり食欲もすすむ

さあ、足指のばしでサルコペニアを克服しましょう

サルコペニアを克服するには、難しいことは必要ありません。

とても簡単な運動でリスクを減らすことができます。

テレビ番組「世界一受けたい授業」などで紹介された方法です。

みらいクリニック院長で日本病巣疾患研究会副理事長でもある今井一彰ドクターによって、広がっている「足指のばし(ゆびのば体操)」です。

足指のばしの効果は、以下のようなもの。

- 要介護の人が、歩けなかったのが歩けた

- 腰が曲がっていた人が、まっすぐに立てた

- 冷え性の人が、改善した

「足指のばし(ゆびのば体操)」のやり方

- ・床かイスに座り、片方の足をもう片方の足の太ももの上に乗せて行う。

- ・1日1~2回を目安に行う。

特選街Web:【足指伸ばしのやり方】足指ケアでひざ痛・腰痛・体の痛みの根本原因を取り除く! より

手の指を足指の間に入れる

足指の間に反対側の手指を入れます。根もとまで入れるのではなく、先のほうにはさむ程度でけっこうです。痛くて指が入らない人は、足指を軽く握るだけでもかまいません。

足指を甲側に曲げて、5秒間保つ

手をふんわり握ったら、足の裏側を伸ばすように、足指を足の甲側へ曲げます。このとき、強い力で曲げ過ぎるのは厳禁です。手首は固定して、わきを開くとよいでしょう。足指は30度も曲げれば十分です。その状態を5秒間保ちます。

足指を足裏側に曲げて、5秒間保つ

足指のばしは、体操をしている実感がないくらい、子供でもお年寄りでも簡単に、無理なくできる足指のストレッチです。でも、たったこれだけで、体は一瞬にして変わります。

足指を足裏側に曲げて、5秒間保つ

この「足指のばし(ゆびのば体操)」をやると、まっすぐ立てるようになります。まっすぐ立てると呼吸が楽になり、猫背が解消されます。また、足の冷えやしびれ、肩こり、便秘の改善、血圧の安定などがみこまれます。

日々歩くことで、[要支援・要介護]にならないように。

良く歩き、よく食べましょう!

ではでは。

参考にしたサイト

生命保険文化センター:リスクに備えるための生活設計

厚生労働省:要介護認定の仕組みと手順

健康長寿ネット:介護保険の介護度とは

いいケアねっと:介護専門家が答えるQ&A

特選街Web:【足指伸ばしのやり方】足指ケアでひざ痛・腰痛・体の痛みの根本原因を取り除く!

みらいクリニック

| あいがとや店主。有限会社グランパティオ代表。グラフィックデザイナー。アートディレクターを経て情報誌「パティオ」を発刊し自然災害や公害問題、健康被害などの問題に目覚める。週末は、もっぱらアウトドアにひたすら勤しむ。 |