近年、肥満が増えている何故だろう?!

近年、肥った人が多くなったと思いませんか?

父母の昔のアルバムなどを見てみると、ほとんど肥った人が写っていないことに気づきます。

昔は、ほとんど肥った人はいませんでした。

肥満の人の割合はどれくらい?

まず、肥満に関して肥満を定義する必要があります。

そこで、このブログでは、、、

と定義したいと思います。

簡単に計れますので、やってみてください。

数値の評価は以下の通りです。

肥満度の判定基準(日本肥満学会2000)

BMI値18.5未満 ⇒ 低体重(やせ)

BMI値18.5以上25 ⇒ 未満普通体重

BMI値25以上30 ⇒ 未満肥満(1度)

BMI値30以上35 ⇒ 未満肥満(2度)

BMI値35以上40 ⇒ 未満肥満(3度)

BMI値40以上 ⇒ 肥満(4度)

厚生労働省「国民健康・栄養調査報告」によると、、、

20歳以上の人の肥満の割合は男性33.0%、女性22.3%

となっています。

年代別にみてみると、、、、

男性では40歳代が39.7%と最も高く、次ぎに50歳代が39.2%

となっています。

女性はというと、驚くことに・・・

高年齢層で肥満者の割合が高くなり

60歳代で28.1%と最も高くなっています。

女性は高齢になるほど肥満に

では、肥満の原因は何でしょうか?

一般的には、、、

肥満症の主な原因は、食べ過ぎと運動不足です。

摂取エネルギーが消費エネルギーを上回ると、脂肪が増え、体重が増加します。特に中高年になると若い頃と比較して代謝が落ちているので、体重が増えやすくなっています。

とか、、、

肥満の原因の一つとして人間の遺伝子が大きく関係しています。

肥満と深くかかわっている遺伝子は倹約遺伝子といいます。倹約遺伝子は飢餓の時代はとてもよい体質だったのです。ところが、現在のような飽食、運動不足の時代では、かえって肥満を助長してしまいます。

などと、チャットGPTに聞いてみるとAIは、優等生な情報を提供してくれます。

が、、、

このような答えが本当なのでしょうか?

しかし、、、

『小麦は食べるな』の著者ウイリアム・デイビス氏は、

と語っています。

さらに、『ぽっこりお腹がぺったんこ』で検索すると・・・

小麦をたつことで、ポッコリお腹がぺったんこになった

という情報がたくさん出てきます。

そこで、今回から数回に分けて肥満と小麦の関係について深掘りしてみたいと思います。

今回は、ざっくりと小麦の話です。

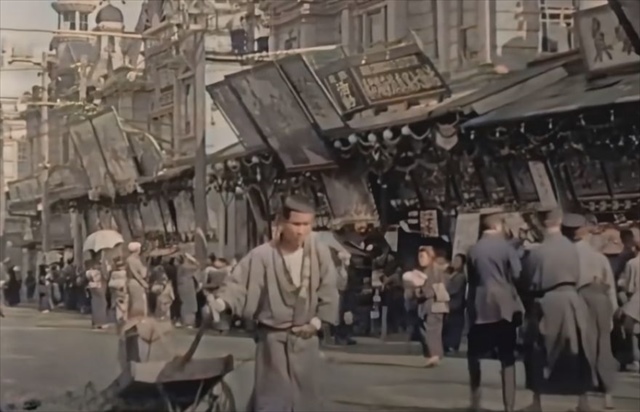

小麦の歴史。日本に伝わったのは弥生時代

日本に伝わったのは紀元前1世紀~4世紀の弥生時代とされています。

小麦の凄いのは、どんな環境でも生息できることです。

たとえば、、、

海抜マイナス260mのエリコから海抜3000mのヒマラヤ山脈

北緯65度のノルウェーから何位45度のアルゼンチンまで世界中で栽培されています。

この、、、

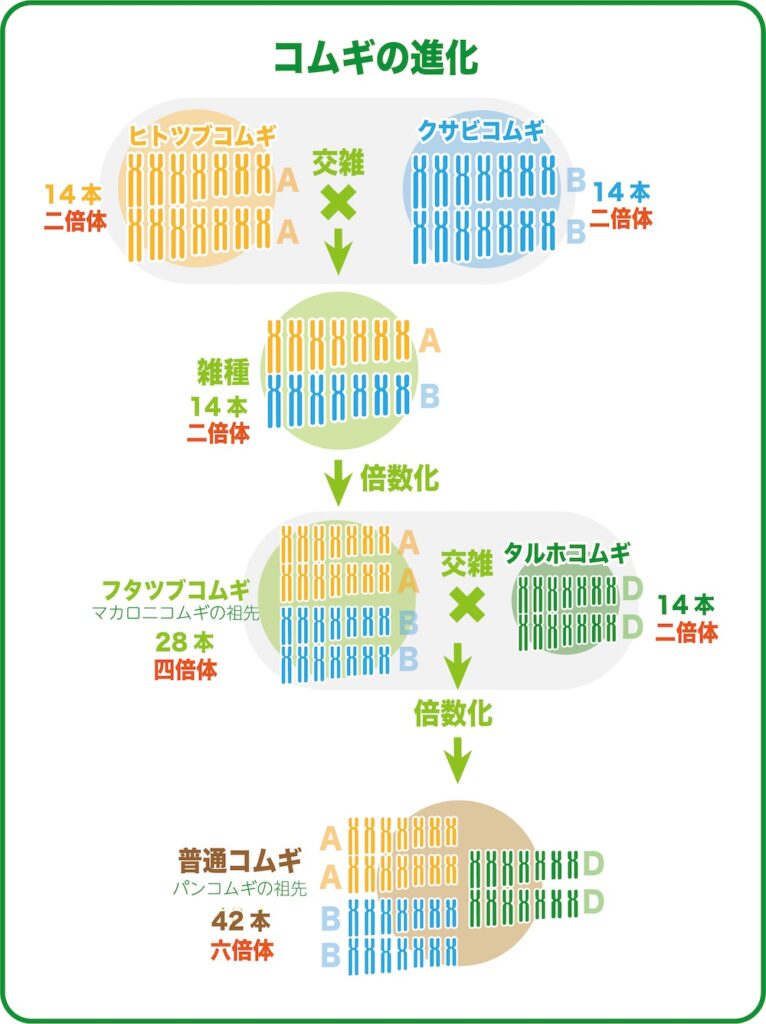

小麦の原種は、ヒトツブコムギ(アインコーン)といって染色体は14本しかありません。

古くは、3000年前ぐらいから食べられていたようです。

1991年にアルプス山脈にあるイタリア・オーストリア国境のエッツ渓谷(海抜3,210メートル)の氷河で見つかった通称『アイスマン』のお腹の中にもヒトツブコムギがありました。

また、、、

人類最初の文明と云われるシュメールの遺跡でも小麦のレシピがくさび形文字で残されているようです。

この時代の小麦は、フタツブコムギと云われるヒトツブコムギの進化したものと考え照れています。

小麦は、ゲノムが倍数で増える「倍数体」

人類は、父さんが46本の染色体でお母さんも46本の染色体だから、子どもの染色体は92本になる。

という染色体が倍になることはありません。

が・・・

小麦の場合は、倍になります。

現代の小麦の種類は2500種を超えている

ヒトツブコムギやフタツブコムギが、18世紀19世紀まで食べられていました。

しかし、、、

現代の技術により小麦の種類は恐ろしいほど増えました。

その数、2500種以上ともいわれています。

たとえば、、、

- 人工栽培品種のパンコムギ

- パスタ用のデュラムコムギ

- カップケーキに使われるクラブコムギ

などなど、一々品種を上げれば切りがありません。

それは何故かというと、、、

収穫量を増やし、病気や日照りに強くし、高温にも耐えうるようにした

からです。

この品種改良によって何千種も小麦は増えていったのです。

また、深刻な問題として・・・

現代の品種改良された小麦は、野生の環境では育つことはできません。

さらに、、、

現代の小麦は、硝酸塩肥料や有害生物防除がなければ育つこともできない。

のです。

窒素自体は空気中にも土中にも存在していますが、そのままでは植物が栄養分として直接吸収できません。

植物が吸収しやすい状態で施用するのが肥料としての硝酸態窒素で、硝安、硝酸石灰、硝酸加里、硝酸ソーダ(チリ硝石)などの肥料に含まれます。

原種のヒトツブコムギやフタツブコムギはどこに?

では、原種である「ヒトツブコムギやフタツブコムギはどこに」いったのでしょうか?

野生の小麦は、現在では探すのが大変困難になっているようです。

世界的には、中東や北イタリア、南フランスで栽培されているようです。

我が国日本でもわずかながら栽培している情報もあります。

< 次回に続く >

ではでは。

参考にしたサイト

公益財団法人 生命保険文化センター:肥満の人の割合はどれくらい?

ひみつのひとさじ:【小麦粉の歴史】人類初の作物って本当?日本に伝わったルーツも紹介

CHAYA:特集:古代小麦の魅力について

バイオSTATION:コムギの進化

| あいがとや店主。有限会社グランパティオ代表。グラフィックデザイナー。アートディレクターを経て情報誌「パティオ」を発刊し自然災害や公害問題、健康被害などの問題に目覚める。週末は、もっぱらアウトドアにひたすら勤しむ。 |