検査の正常値とは、本当に絶対なのでしょうか?

前回のブログで『それマジなの?』って思わせるビックリデータを掲載しました。

それは、、、

ドクターにしっかり健康管理されたグループと放置されたグループでは、なんと『しっかり健康管理されたグループの方が早死にした』というフィンランド症候群のこと。

医療業界では、さまざまな反論があるようです。

さて、フィンランド症候群のことに思いを巡らすと、、、

健康は、数値だけでは計れない。という思いになります。

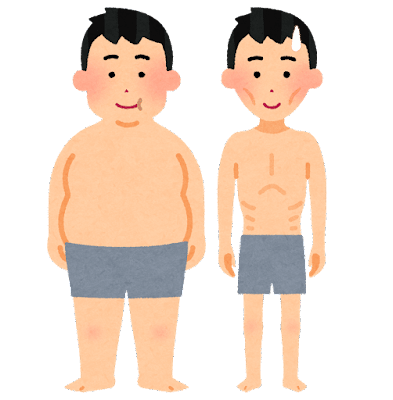

本当にBMI値は、正しいのだろうか?と。

以下に、カンタンにBMI値が測れますので、やってみてください。

数値の評価は以下の通りです。

肥満度の判定基準(日本肥満学会2000)

BMI値18.5未満 ⇒ 低体重(やせ)

BMI値18.5以上25 ⇒ 未満普通体重

BMI値25以上30 ⇒ 未満肥満(1度)

BMI値30以上35 ⇒ 未満肥満(2度)

BMI値35以上40 ⇒ 未満肥満(3度)

BMI値40以上 ⇒ 肥満(4度)

どんな数値がでましたでしょうか?

普通ならば、肥満度1ならば、普通体重にしなければと考えるのが当然です。

が、アメリカのカリフォルニア大学アーバイン校の研究では、真逆の結果が出ました。

それは、、、

BMI基準(25~29.9の範囲)で太りすぎた80代と90代の人々は、正常範囲(18.5~24.9)の人々よりも長生きする

というもの。

ですから、単純に数値が良いからといって『長生き、健康』とは限らないといえます。

また、驚くことにこんなことも判明したのです。

それは、、、

低体重だった人(BMI 18.5未満)の死亡率が最も高く、肥満の人(BMI 30以上)よりもさらに死亡率が高かった。

さらに、興味深いことは、、、

21歳から成人後期までに体重が減少した人は、21歳時の体重に関係なく死亡率が増加した。

こと。

BMI値に関することは、信頼に値するのかどうか考えてしまいます。

皮肉なことに、、、

厚生労働省がメタボ健診を始めたのが2007年のことであり、この研究データの翌年でした。

糖尿病の正常値を考える

糖尿病治療ガイドライン(日本糖尿病学会)では、ヘモグロビンA1cの正常範囲を4.6〜6.2%と定めています。

特定保健指導の基準値は5.6%未満です。

しかし、、、

アメリカの国立衛生研究所[下部組織]が主導して2001年に開始したアコード(ACCORD)試験では異なる結果が出てしまいました。

ヘモグロビンA1cを、当時正常値とされていた6%に抑える「強化療法群」と、それよりも少し緩い基準の7.0〜7.9%までに抑える「標準療法群」という2つの群に分けて調査したもの。

| 強化療法群 | ヘモグロビンA1cを正常値6%に抑える |

| 標準療法群 | ヘモグロビンA1cを少し緩い基準の7.0〜7.9%までに抑える |

調査期間が3年半の時点で調査の優劣が出てきました。

それは、、、

正常値の6%に抑えた「強化療法群」のほうが死亡率が高い

という、驚くべき結果。

さらに、イギリスのカーディフ大学のブレイク・ハリー博士が行った4万8000人を対象にした研究では、、、

死亡率がもっとも低くなるのは、ヘモグロビンA1cが7.5%の数値

という結果が。

さらに、この研究結果の[ヘモグロビンA1cが7.5%]を基準とした場合、以下のようなことが判明したのです。

| ⇧ヘモグロビンA1cを11.0%まで上昇すると死亡率が79%上昇する |

| ヘモグロビンA1cが7.5%を基本とする |

| ⇩ヘモグロビンA1cを6.4%まで下げてしまっても死亡率が52%上昇する |

ということは、最初に述べた、、、

糖尿病治療ガイドライン(日本糖尿病学会)のヘモグロビンA1cの正常範囲を4.6〜6.2%や特定保健指導の基準値は5.6%未満という数値は、非常に怪しい。

ということにつながるのです。

「木を見て森を見ず」ではありませんが、「数値を観て病人を診ず」ということになりかねません。

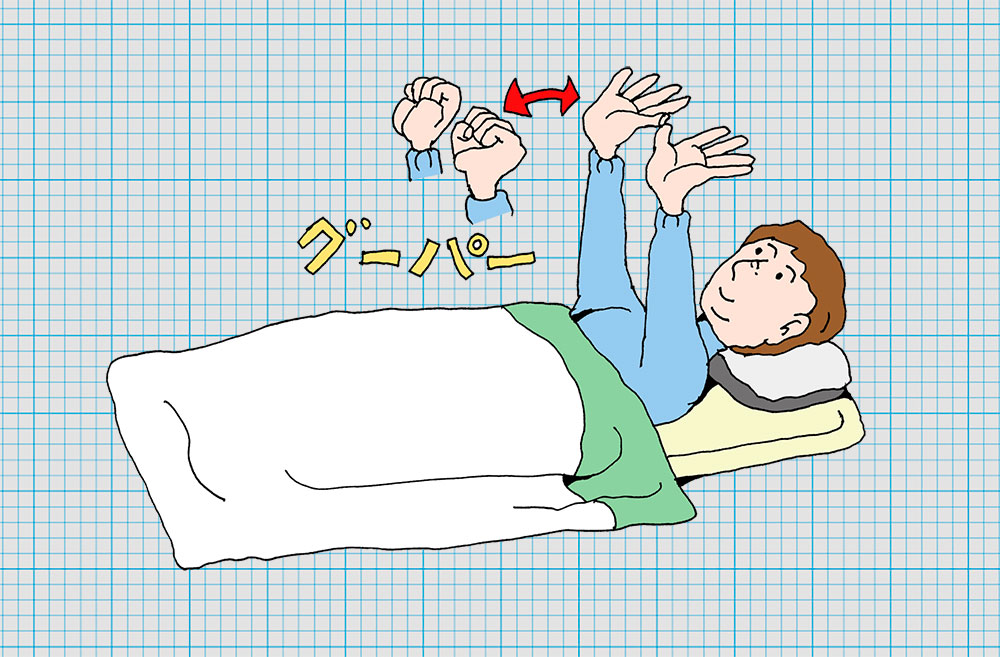

欧米には寝たきり老人がいません。

日本は、世界第1位の寝たきり老人のいる国です。

2020年の介護保険事業状況報告(厚生労働省)では、施設に入所している寝たきり老人だけで、300万人以上おり、自宅等で寝たきりになっている人を含めればさらにその数は増える。

さらに、、、

自力で食べることができずに、胃に直接、栄養分を流し込む「胃ろう」を受けている人は、現在25万人いる

集英社オンライン:日本の寝たきり老人数、推定300万人以上は世界断トツ1位! より

という現実・・・

これは、いろいろなことが原因だと考えられますが、、、

- 親族などが望んでいなくても、一旦、延命治療を開始すると、それを止めることが法律上なかなか難しい

- 延命治療で儲かっている民間病院が多々あり、民間病院が圧力をかけ、現状の終末医療をなかなか変更させない

- 医療現場では、「とにかく生存させておくこと」が善とされる

先進諸国の欧米では、どうなのか?!

ヨミドクター:欧米にはなぜ、寝たきり老人がいないのかより

欧米の先進国では、寝たきり老人は1人もいない

というのが事実。

理由としては、、、

高齢あるいは、がんなどで終末期を迎えたら、口から食べられなくなるのは当たり前で、胃ろうや点滴などの人工栄養で延命を図ることは非倫理的である

ということが、国民全員が認識している。

そして、、、

高齢で寝たきりや胃ろうを行うことは老人虐待につながる

という考え方。

日本もこの考え方を導入すれば、医療費は大幅に削減できる

と、思います。

ではでは。

参考にしたサイト

かがやき内科糖尿病クリニック:HbA1cについて

ヨミドクター:欧米にはなぜ、寝たきり老人がいないのか

集英社オンライン:日本の寝たきり老人数、推定300万人以上は世界断トツ1位!

フィンランド症候群

PRESIDENT:健康数値を正常に近づける努力をした方が死亡率が高まる

ミモレ:アホな常識と付き合っている暇はない。40歳を過ぎたら好き勝手に生きよう

「フィンランド症候群」からの連想

| あいがとや店主。有限会社グランパティオ代表。グラフィックデザイナー。アートディレクターを経て情報誌「パティオ」を発刊し自然災害や公害問題、健康被害などの問題に目覚める。週末は、もっぱらアウトドアにひたすら勤しむ。 |