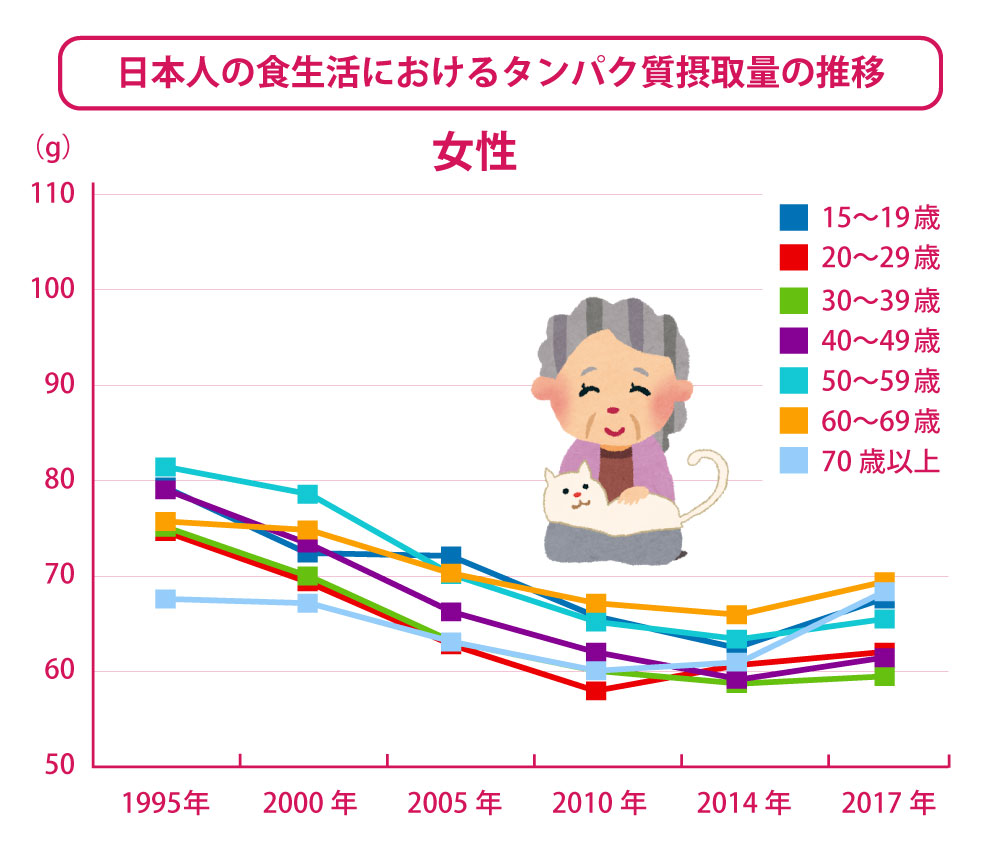

この10年で、タンパク質摂取量の低下が顕著に

前回の記事では、、、

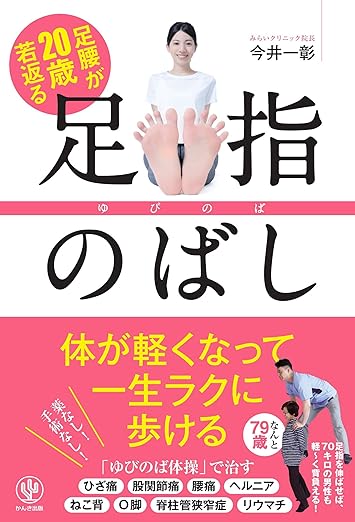

「足指のばしでサルコペニアを克服しましょう!」というテーマでサルコペニア対策をご紹介しました。

「足指のばし(ゆびのば体操)」

この「足指のばし」は、とても効果があり、、、

要介護の人が、歩けなかったのが歩けた。腰が曲がっていた人が、まっすぐに立てた。冷え性の人が、改善した。

などなど、簡単にできる運動なのでとてもおすすめです。

今回の記事では、栄養面からの「サルコペニア対策法」をご紹介します。

とくに女性に多いタンパク質摂取の減少化

厚生労働省の2017年の報告では・・・

この10年の調査では、タンパク質の摂取量が低下しているのが分かります。

低下現象は、高齢者に限ったことではないことは、下のグラフで分かります。

また、、、

若年層で気をつけなければならないことは、極端なダイエットを繰り返し、深刻な『サルコペニア肥満』が起こることです。

タンパク質の1日の摂取基準量は

健康長寿ネットさんの記事では、「タンパク質の1日の摂取基準量」が以下のように推奨されています。

- 18~49歳は、摂取エネルギーの13~20%

- 50~64歳は14~20%

- 65歳以上は15~20%が理想

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準2020年版」では、、、

と、推奨されています。

そもそもタンパク質とは

そもそもタンパク質とは何でしょうか?

筋肉や臓器など体を構成する要素として非常に重要なもの

なのです。

そして、、、

たんぱく質は、アミノ酸の組み合わせや種類、量などの違いによって形状や働きが異なり、酵素やホルモン、免疫物質としてさまざまな機能を担っています。

健康長寿ネット:タンパク質の1日の摂取基準量より。

生存率に大きな影響を与えるタンパク質

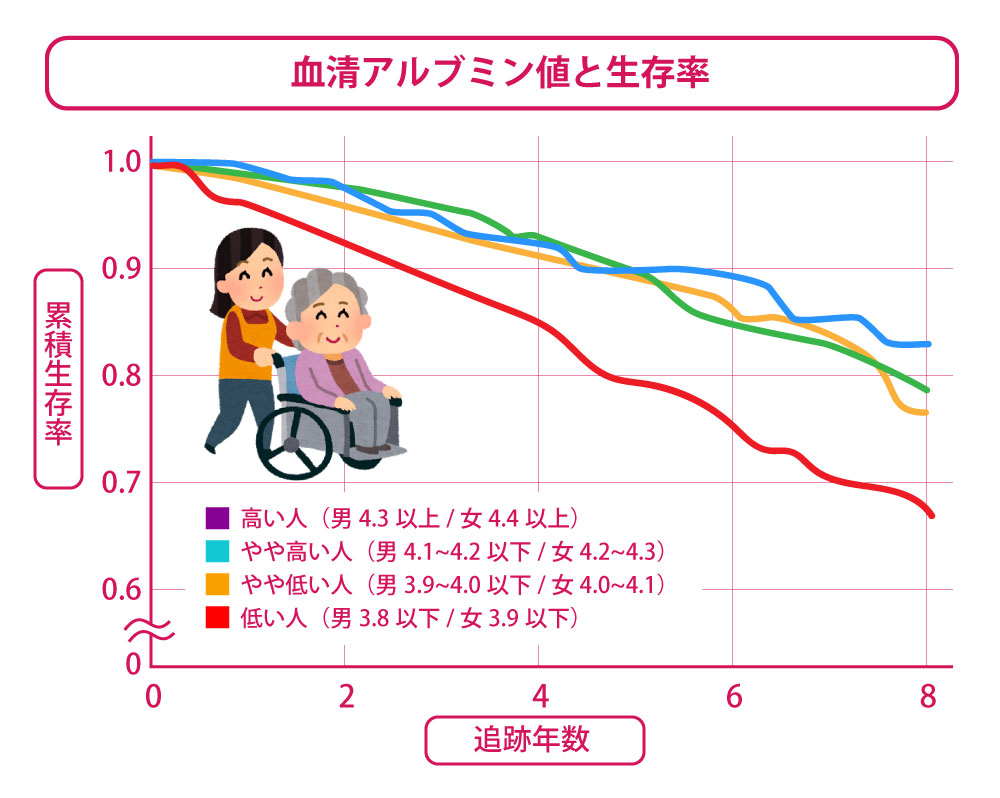

タンパク質と生存率には、深い関係性があります。

タンパク質の一種である「血清アルブミン」は、栄養状態の指標となるものです。

が、この、、、

血清アルブミンは、血清総タンパクの約60%を占めています。

血清アルブミン(タンパク質)値は・・・

血清アルブミン値が、高いと生存率が高くなり、

血清アルブミン値が、低いと生存率は低くなります。

また、これは重要なことですが・・・

タンパク質の栄養状態が良い人は、老化速度が遅くなり、疾病リスクも低いのに比べ

タンパク質の栄養状態が悪いと、老化を早め骨格や筋肉量が減少し、ロコモやサルコペニアとなる可能性が高くなるのです。

タンパク質をしっかり摂取すれば、老化を遅くなる

ということで、タンパク質をシッカリ摂ることで老化が遅くなり、健康長寿になることが分かりました。

出典:Age and Aging, 1991;20 ; 417-420,H.Shibata et al.

ロイシンと必須アミノ酸摂取が、サルコペニア予防になる

タンパク質を摂ることは、重要課題です。

ですが、タンパク質を摂るにはそう簡単ではありません。

というのは・・・

タンパク質は、そのままでは体内で吸収されません。

時間がかかるのです。

それは、、、

消化酵素が働いて、約3~4時間かけてアミノ酸に分解され腸で吸収されて、

ようやくタンパク質に再合成されるのです。

タンパク質は、「酵素やホルモンとして代謝や体の機能を調節するもの」をはじめ、数万種類あります。

- ヘモグロビンやトランスフェリンなど物質の輸送に関与するもの

- γ-グロブリンなど免疫に関与するもの

- アクチンやミオシンなど体を構成するもの

などなど。

たんぱく質を含む食材を挙げると

タンパク質を合成するためには、必要なアミノ酸が不可欠です。

【必須アミノ酸】は、体内で合成できません。

それは、、、

必要な分の「必須アミノ酸」を食材から摂取する必要があります。

【必須アミノ酸】がバランスよく含まれている食材が大切です。

その食材は、、、

| 筋肉を作るための食材 | 魚、大豆、卵、肉 |

| 筋肉を動かすエネルギーになる食材 | 炭水化物 |

| タンパク質を助ける働きがある食材 | ビタミンB6(マグロの赤身・レバー・鰹、鶏のささみ、キウイ、バナナ) |

アミノ酸の一種「ロイシンの働き」

ロイシンは、アミノ酸の一種ですが、筋肉組織の主成分です。

タンパク質を形成している20種類のアミノ酸のうち体内で合成することができない9種類のアミノ酸のことを、必須アミノ酸といいます。

その中でも、以下の3種類は、分岐鎖アミノ酸(BCAA)と呼ばれ、筋肉組織の主成分です。

- ロイシン

- バリン

- イソロイシン

筋肉を維持し、サルコペニアを予防するロイシンの働き

ロイシンの働きは・・・

ロイシンは、たんぱく質の合成を促すことで筋肉量を増加させ、筋肉の委縮を改善します。

その働きを箇条書きにすると・・・

- 膵臓からのインスリン分泌を促進し

- インスリンによる筋たんぱく質合成作用を増大させ

- ブドウ糖を筋肉の細胞に取り込むのを助け

- 運動の時の持久力を高めたり

- 運動後の筋肉を修復・補強したり

- 肝臓の機能を高めるといった働きがあります

ではでは。

参考にしたサイト

日本経済新聞:あなたのたんぱく質摂取量、足りている?

厚生労働省:平成 29 年 国民健康・栄養調査結果の概要

kotaoblog:そろそろ親の介護を考える7、サルコペニアの予防【低栄養の解決法】

| あいがとや店主。有限会社グランパティオ代表。グラフィックデザイナー。アートディレクターを経て情報誌「パティオ」を発刊し自然災害や公害問題、健康被害などの問題に目覚める。週末は、もっぱらアウトドアにひたすら勤しむ。 |